Las artes consuelan la vida, la sabiduría la dirige. (Séneca, Cartas, 85, 32)

30.12.20

FELICITACIÓN AÑO 2021

29.12.20

BLAS DE LEZO: HIPOCRESÍA INGLESA, SÍ; ESTULTICIA RENCOROSA ESPAÑOLA, TAMBIÉN.

Cartagena de Indias 1.741: Más que una victoria.

27.12.20

LEYENDA NEGRA , LA PROPAGANDA ANGLOSAJONA.

18.12.20

El coro de Aleluya de El Mesías HWV 56, de Georg Friedrich Haendel .

El majestuoso coro marca la cumbre del drama coral.Durante el tiempo de Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico cristiano, los creyentes tienen diversas costumbres y prácticas que giran en torno al nacimiento de Cristo. Una de ellas es escuchar el coro más insigne: el celebérrimo “Aleluya” de Händel, el cual hemos adoptado como un canto indisolublemente ligado a la Navidad.La mayor parte de los textos pertenecen al antiguo testamento. Haendel concibió el oratorio en tres partes. como los actos de una ópera barroca. Al final de la segunda parte se sitúa el famoso “Aleluya”, compuesto para coro mixto, orquesta de cuerda, continuo, dos trompetas y dos timbales.

Pertenece a su oratorio El Mesías. Un oratorio es una sucesión de arias, coros y recitativos escrita para cantantes solistas, coro y orquesta. Es un drama musical basado en un tema religioso, pero no tiene representación escénica, por lo que un solista suele aparecer en el papel de narrador.

Con la salud quebrantada, Haendel estaba a punto de dejar Inglaterra cuando el gobernador de Irlanda lo invitó a dar una serie de conciertos en Dublín. Mientras planeaba su viaje, escribió un nuevo oratorio, El Mesías, en sólo 23 días, a veces sin dormir ni comer. Cuando terminó el coro de Aleluya, dijo a su asistente: "Creo que he visto el cielo delante de mí, y también a Dios." El estreno de este oratorio, que se llevó a cabo el 13 de abril de 1742 en Dublín, estuvo dedicado a obras de caridad y tuvo un éxito rotundo. Fue representado en el Covent Garden de Londres y dirigido por Haendel todos los años en la época de Pascua hasta el día de su muerte.

Como anécdota: El Himno de la Liga de Campeones de la UEFA es una composición consistente en arreglos sobre una pieza de "Zadok el sacerdote", uno de los cuatro himnos de coronación que compuso Haendel para la coronación del Rey Jorge II de Gran Bretaña en 1727. Haendel es uno de los compositores de música clásica más oídos hoy en día.

17.12.20

LA CARTA PUEBLA. SOBRE EL NOMBRE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

10.12.20

REFLEXIONES DE UN MARINO

8.12.20

EN MEMORIA DE NUESTRA ACADÉMICA, CARMEN GARRIDO PÉREZ

30.11.20

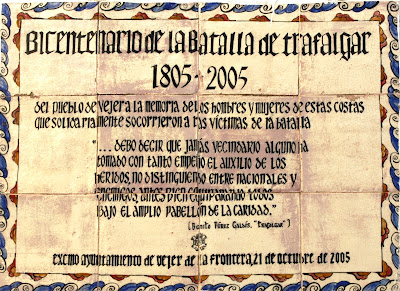

EL HÉROE DE TRAFALGAR

|

| Pulsar imagen para ampliar |

Así, de esta guisa, se llegó al día 21 de octubre de 1805 en el que tiene lugar la batalla de Trafalgar, que enfrenta a la Armada inglesa, dirigida por el Almirante Nelson, con la franco-española, capitaneada por Villeneuve. Y aquí, es donde entra en acción nuestro protagonista, un vejeriego llamado a filas de manera forzosa que participó en la susodicha batalla. Me permito recordarles que a lo largo de la historia, muchos han sido lo héroes que pasaron sin pena ni gloria y, peor aún, sin ningún reconocimiento. Éste es uno de ellos. Héroe anónimo, del que nadie guarda ningún recuerdo.

Biografía del autor de estos relatos y leyendas.

27.11.20

MÚSICA RELIGIOSA. Cristobal de Morales

Es, sin duda, el mejor compositor español de toda la primera mitad del siglo XVI, su fama se extendió inmediatamente por Europa, perviviendo hasta nuestros días.

Escuchen (aquellos que estén leyendo a través de internet esta secuencia de la –pulsen en:) Misa Pro Defunctis a 5 voces, obra de gran emoción y belleza.

26.11.20

Miguel Hernández.

Este soneto se escribió

para El Silbo vulnerado. Apenas tiene variaciones, posiblemente estén dedicados

a Josefina. En este soneto, parece ser, que relata un hecho real, de un día que

Josefina le tiró un limón a Miguel en la cabeza porque él, estando en el huerto,

le robó un beso al descuido y ella, ofendida, le tiró un limón y le produjo una

herida sangrante, y además, a ella, parece ser que le hizo gracia el limonado

hecho y encima se ríe. Este despecho o desprecio fue causa de un deseo

frustrado que llevó al poeta en otros sonetos a recordar sus «delincuentes»

besos, el deseo de ser besado por la amada, que tenía una «mentalidad

pueblerina». La palabra beso se repite 9 veces, para él son «sustanciales

besos». También en el soneto 11, v. 3 escribe raptor intrépido de un beso.

Miguel se convierte en un empedernido busca besos, para ser querido y aceptado

por la amada como demostraciones de amor sincero.

Miguel deja inconclusa la anécdota poética, sin moraleja, posiblemente

desea volver a retomar el tema del beso robado, lo cual supone un procedimiento

de gran atractivo que evidencian los recursos estéticos del poeta en el sentido

de dejar en el lector un testigo o cláusula que le servirá para repetir la

anécdota desde otro punto de vista.

22.11.20

LA RIVALIDAD ENTRE VEJER Y SUS PUEBLOS VECINOS

|

| Riña a garrotazos, Francisco de Goya. Museo del Prado |

|

| Patio del Santuario de la Virgen de la Oliva, el corazón de los dos pueblos |

18.11.20

LA BELLEZA DE LOS PICOS DE EUROPA.

14.11.20

Origen (resumido) de la Antigua Iglesia Conventual de las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera

El origen del convento de la Monjas de Vejer de la Frontera, se sitúa en el año 1552.

Gonzalo Díaz Arbolí

Académico de Bellas Artes Santa Cecilia