.jpg) |

Fragmento de John Raphael Smith: Peasant and Pigs |

Las artes consuelan la vida, la sabiduría la dirige. (Séneca, Cartas, 85, 32)

.jpg) |

Fragmento de John Raphael Smith: Peasant and Pigs |

|

| Playa de la Muralla, El Puerto de Santa María |

Es media mañana de un día de fiesta de primeros de Noviembre, y he venido a mi lugar preferido para leer, pensar, escribir o hablar por teléfono sin prisas con alguno de mis amigos preferidos. Aquí soy más YO.

Transcribo esta tarjeta de mi nieta Rebeca, he de decir que su primer idioma es el inglés, en realidad es bilingue. Cada vez que la leo me emociono y las lágrimas resbalan por mis mejillas.

Belo,

TÍ VOLGLIO MOLTO BENE

Eres el mejor abuelo que cualquier nieta podría pedir, eres tan cariñoso, todos lo días nos da un halago, un motivo para quererme más a mi misma (lo cual es fundamental en esta vida para tener confianza en si misma) :)

Además tu amor a la letras ha💑 sido transmitido a través de generaciones, por lo cual te doy las gracias.❤.

Cada vez que le comento a un amigo que, mi abuelo tiene un blog sobre cultura, arte, música y folklore español (primordialmente), me miran con cara de emoción y sorpresa y, a mí me retumba el orgullo por el cuerpo. Ojalá pudiera escribir con tu misma delicadeza pues voy anotando las palabras nuevas en mi móvil, así que algún día acabe escribiendo como tú.

Me hace gracia que el otro día comentaras lo mucho que te interesa la definición de la palabra "ataraxia", porque así es exactamente como te veo a ti. Eres la personificación de dicha palabra (bueno salvo cuando estamos a punto de coger un tren, o cuando te inspira para escribir un libro, la rapidez y eficacia con la que resuelves las acciones que te propones (también tiene un mérito je,je, je).

👩 Rebequita 👨 Belito

Posdata, Se me olvidó escribir antes que me rebosa de orgullo tener a una familia que sea invitada a eventos como los del último viernes, el nombramiento como académico de Manuel Alejandro. Adoro formar parte de acontecimientos así, en un castillo donde se alojó Cristobal Colón (o solo fue uno de los reyes, Alfonso X el Sabio?), con vino de las bodegas Osborne y con poetas tan románticos y entusiasmados de la pura realidad. Gracias. 💜.

Repito, te quiero con locura Belo

Es una oración que debería repetir todos los días porque te lo mereces, Belito mío 💜. Mua, 💛💛💛 mua, mua💙💙💙

Posdata: Nunca pares de ser tan curioso respecto a la cultura y literatura mundial. ¡¡Me encanta eso sobre ti!!

La Madre es ese ser que ama a su hijo tal como es, aunque no sea como ella quisiera

Gonzalo Díaz Arbolí

Este relato conmovedor entrelaza melodías místicas con atmósferas relajantes, creando un espacio sereno para la paz interior y la contemplación. Deja que la música te guíe hacia la quietud y la armonía. Espero que os ayuden en vuestro camino.

|

| Epicentro de la explosión |

|

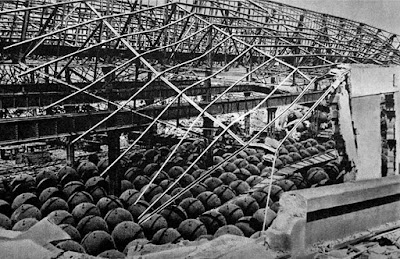

| Así quedó la Casa Cuna |

|

| Así quedaron las puertas de la Catedral en intramuros a pesar de las murallas |

|

| Minas submarinas que no llegaron a explotar, gracias a la intervención de Pascual Pery Junquera y un grupo de marineros |

La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia (ABASC) es un pilar fundamental en la vida cultural de El Puerto de Santa María. Con 125 años de historia, ha sido semillero de artistas, espacio de encuentro intergeneracional y motor de pensamiento crítico. Su labor educativa y su compromiso con la cultura la han convertido en una institución imprescindible que ha sabido conservar su alma artística mientras abre sus puertas al pensamiento contemporáneo.

|

| Constitución del Cuerpo de Académicos 11 septiembre 1984 |

En la Edad Media, copiar un libro era una tarea que llevaba años y que los monjes hacían a mano, letra a letra, con tinta que costaba dinero, y trazos que costaban vidas. Y cuando cada trazo importa, cualquier forma de ahorrar se convierte en una revolución.